|

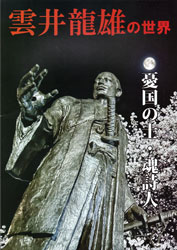

書評『雲井龍雄の世界 憂国の士・魂詩人』

雲井龍雄の銅像を建立しようと、NPO法人雲井龍雄顕彰会(屋代久理事長、米沢市)が設立され、多くの人たちから寄付が集まり、その思いは2023年春に米沢市城南にある雲井龍雄の菩提寺である常安寺駐車場に立派な銅像が建立された。

雲井龍雄の銅像を建立しようと、NPO法人雲井龍雄顕彰会(屋代久理事長、米沢市)が設立され、多くの人たちから寄付が集まり、その思いは2023年春に米沢市城南にある雲井龍雄の菩提寺である常安寺駐車場に立派な銅像が建立された。

いま銅像の建立地には、全国から雲井龍雄ファンや詩吟愛好会の人たちが訪れている。米沢市民の間でも、銅像建立を機会に幕末維新の歴史や雲井龍雄の生涯を学び直した人も多いのではなかろうか。筆者が40年あまり前、米沢に来た頃は、戦前の米沢市では、吉良邸への討ち入り事件と雲井龍雄事件の二つはタブーだったと聞いたことがある。さすがに、現代において、この二つがタブーと考える人はいないだろうが、真実はまだまだ歴史の影に隠れている場合がある。

さて雲井龍雄は、幕末・明治維新期の米沢藩士であり、「志士」と言われた人物である。藩校興譲館にあった3,000冊の本を全て読んだとか、奥羽越列藩同盟の思想的な支柱となった「討薩之檄」を起草したり、明治政府が各藩から優秀な人間を集めて開いた「集議院」議員として米沢藩を代表して派遣されたり、明治維新後の浪人対策として、雲井龍雄が東京に設立した「帰順部局点検所」が元で政府転覆を図ったとして、明治3年12月、極刑の打ち首、さらし首になった。生涯、詩に天才的才能を発揮したことも知られている。まさに米沢に「雲井龍雄あり」と言わしめる代表的人物である。

雲井龍雄顕彰会が、雲井龍雄を次世代、特に地元の小・中・高生に知ってもらおうと作成したものが本書である。屋代久理事長は、「幕末、一部の権力者により西洋一辺倒になり、日本の文化や魂が消えていきました。雲井は美しき日本を残すため新しい型の明治維新を創ろうとした憂国の士です。私達は彼の志を後世に伝えて行きたいと思います。」と本書の発行の目的を述べている。

同会が小・中・高生に雲井龍雄を知ってもらう取り組みとして、令和7年5月に常安寺で、小学生の雲井龍雄感想文コンクール表彰式が行われたことも記憶に新しい。

本書では、九里学園高等学校教諭の遠藤英先生が、「雲井龍雄の生涯」と題して、5ページにわたり、少年時代から江戸の三計塾での学び、戊辰戦争時の「討薩之檄」、帰順部局点検所、処刑、雲井の死後の日本について触れている。幕末の動乱の中での米沢藩の関わりなどが述べられている。

他には、雲井龍雄の史跡、雲井の詩、雲井龍雄の研究書の一覧、年表、私と雲井龍雄として12人が思いを述べる。銅像の作者、福島大学教授の新井浩氏は、銅像の制作を終えてと題して、制作に至る経緯を紹介した。

編集長を務めた、上泉泰氏(龍雄の友、上泉直蔵の玄孫)は、「後世さまざまな人たちは、命を懸けて【義】に殉じた男がいたことを深い愛惜をもって心に刻んできた。これからの人たちにも龍雄の【義】を記憶し続けて欲しいと思う。」と述べる。本書の素晴らしい出来栄えに拍手を送りたい。本書は、令和6年度米沢市協働提案制度助成事業を受けて発行された。(評者 成澤礼夫)

編集発行:特定非営利活動法人 雲井龍雄顕彰会

発行日:令和7年2月28日